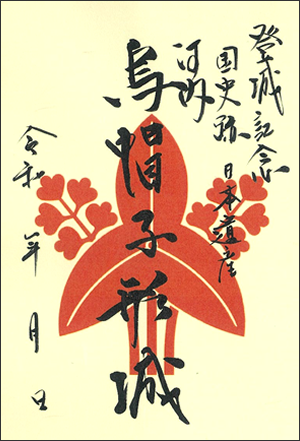

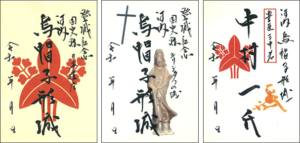

烏帽子形城の御城印・武将印

“御城印(ごじょういん)”というものがある。 初めて御城印が発行されたのは、平成2年(1990)頃、信州の松本城と言われている。そして 現在では、およそ500以上のお城で1500枚ほど発行されていると …

金剛寺 ここも女人高野!!②(聖地を体感する)【河内長野 こんなオモロイとこ!!】

女人高野、癒しの聖地をいかに体感するか。 一つは、構成文化財を個別に訪問し体感するもの。もう一つは、日本遺産ゆかりの道を歩き数ヶ所の聖地を体感するものである。 【日本遺産 ゆかりの道を歩き、癒しの聖 …

金剛寺 ここも女人高野!!①(金剛寺の魅力)【河内長野 こんなオモロイとこ!!】

平成27年(2015)、文化庁は、地域の歴史的魅力や特徴を通じて日本の文化、伝統を語るストーリーを日本遺産(Japan Heritage)として認定した。 これは、地域に根ざし世代を超えて受け継がれ …

日本遺産 中世に出逢えるまち 河内長野② 体感コースいろいろ【河内長野 こんなオモロイとこ】

日本遺産を巡り、いかに中世に出逢い体感するか。一つは、それぞれの文化財を個別に訪問し体感するもの。もう一つは、日本遺産ゆかりの道を歩き数ヶ所の遺産を体感するものである。 【日本遺産ゆかりの道を歩き …

日本遺産 中世に出逢えるまち 河内長野① 文化財はこれだ!!【河内長野 こんなオモロイとこ】

平成27年(2015)、文化庁は、地域の歴史的魅力や特徴を通じて日本の文化、伝統を語るストーリーを日本遺産(Japan Heritage)として認定した。 これは、地域に根ざし世代を超えて受け継がれ …

奥河内 ここにも長慶天皇陵が !! ??

南海・三日市町駅から府道209号線を観心寺の方に進む。葛の口を過ぎ、さらに500mほど行くと信号がある。ここから旧道に入る。そして国道310号線との合流地そばの左の民家の横を登る。 階段状の道が頂 …

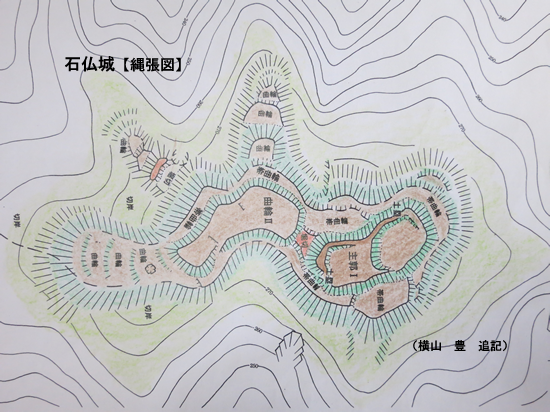

奥河内 石仏城 探検記⑤新登城ルートの発見

主郭をあとに、登って来た道を下る。 目印のテープが効いている。道に迷うこともない。しばらくルンルン気分で下るが、途中で目印が消え、道は何処?? と一瞬不安になるが、やがてまた道が見つかる。目印のテープ …

奥河内 石仏城 探検記④主郭の構造

この小山が主郭である。 前回の調査では、この主郭の上部は土塁、そして主郭と曲輪との間には、堀切が構築されていたようであるが、この遺構ははっきりと確認できない。 主郭を右に見て、少し進むと、右手に主郭へ …

奥河内 石仏城 探検記③新登城ルートの開拓

H26年(‘14)1月、初めて石仏城と左近城の探検をした。 その時、当石仏城に登城できること、さらにまたその登城ルート「鉄塔・城跡道」の確認もできた。 今回の探検は、それをより確かなものにすることと、 …

奥河内 石仏城 探検記②主郭と左近城の探索

主郭は、草が生い茂り杉の林となっていて視界はまったくきかない。石仏城と確認できても、写真にもならない。文化財であるのだから、せめて雑木と草ぐらいは刈って欲しいものである。 当城は元弘三年(1333)、 …

奥河内 石仏城 探検記①登城道の探索

南海・美加の台駅から国道371号線を渡り、急な坂を登ると曼荼羅山阿弥陀寺(まんだらさん あみだじ)、通称・石仏寺(いしぼとけでら)がある。 弘法大師・空海は、讃岐の祖谷渓で見つけた瑞光石で阿弥陀如来像 …

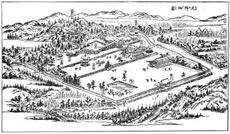

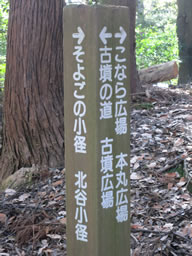

河内 烏帽子形城 探訪記⑩城地の呼称の統一

第三は、呼称の統一。 現在「主郭」には「本丸」と、また「腰曲輪」には「こなら広場」と明示された標柱が立っている。 中世・戦国時代の城郭遺跡に使われる主郭や堀切などの「学術上の呼称」を明記した標柱を立て …

河内 烏帽子形城 探訪記⑨史実と伝承の区分 楠公築城説の呪詛からの解放

「過去は、静かに佇み、未来は、ためらいながら近づいて来る」と聞く。 それならば、その未来に向かって、こちらから訪ねて行こう。 我々は今後、何をなすべきかを考えながら。 まず第一は、伝承と史実との混同を …

河内 烏帽子形城 探訪記⑧史話あれこれ キリシタン大名ときこへある美人

第四話は、「畠山氏のお家騒動と烏帽子形城を巡る攻防」である。 大永4年(1524)畠山稙長(はたけやまたねなが)は金胎寺城に陣を置き、烏帽子形城に軍を進めた。そしてこの後の天正2年(1574)まで畠山 …

河内 烏帽子形城 探訪記⑦史話あれこれ 楠公伝承

ここで、筆者の独断と偏見、さらに我儘イッパイの感性により「烏帽子形・七話あれこれ」を選んでみた。 まず第一話は、歴史上における「烏帽子形城の登場」であろうか。 源頼朝の叔父・源行家(ゆきいえ)は、「長 …